Странное впечатление от этого текста. Будто Тадеуш Кондрусевич встречался не столько с главой государства, сколько с представителем Православной Церкви в Беларуси:)

Страннное впечатление…

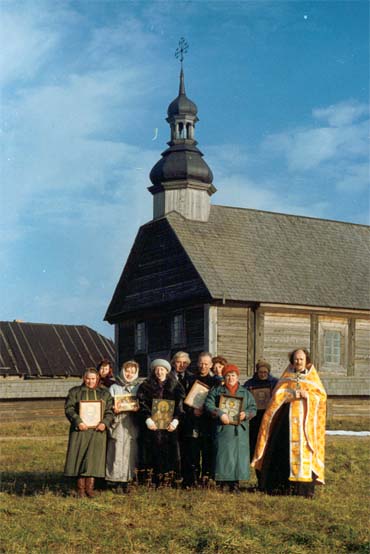

Вот еще Строчицы. Кое-какие виды из интернета

Есть там еще одна церковь, чисто православная уже из д. Барань Витебской обл.:

Это единственное строение из «деревни», которая должна была бы представлять Витебщину. Да еще и оно в таком состоянии, что служить там невозможно.

Вот такой рассеянный…

В фильмах "Оккупация. Мистерии" и "Поп", и там, и там родные для меня места — в первом Западная Беларусь, откуда я родом, во втором — Псково-Печерская Лавра…

Но, как говорится "слона-то я не приметил". Вот матушка моя посмотрела "Попа" и, как само собой разумеется, говорит мне что-то о том, как там МОЙ ПРИХОД сняли. Глянул- и точно! То самое место, где изначально служит о. Александр, это мой первый приход в Строчицах под Минском, где я служил в 1994-95 гг.! И мой храм, и моя река, где я воду освящал… И по этой улице ходил, где он про единицу и нуль впихивает…

Кстати говоря, это не деревня. Это открытый музей архитектуры. Идея ее возникла, когда в 70-х годах в результате обширной мелиорации в Беларуси стали исчезать деревни с уникальным бытом и архитектурой. Тогда, по примеру многих стран, было отведено такое место под Минском, куда по бревнышком предполагалось свозить все эти постройки и заново собирать. Планировалось несколько деревень собрать — каждая с характерной для определенного региона Беларуси. На деле удалось обустроить только одну деревню, где представлена деревенская культура Минщины.

Об этом музее, к сожалению, знают мало, иностранце туда только возят в основном. Чтобы как-то привлечь внимание, один из новых замов директора в 90-х годах решил это место оживить. "В храме должны молиться, в корчме ривом торговать" — сказал он. И выпросил священника у митрополита. То есть меня. Меня послали потому, что я не чужд белорусскому языку, а там это было важно — сотрудники института были сплошь радикальными националистами. И хотя они не ходили практически в храм, читал Евангелие я там и проповеди на белорусском. Но все было без навязывания. Спросил людей — и, как ни странно, все они высказались за белорусский. Мой регент, правда, явно не горел желанием читать по-белорусски, поэтому Апостол у нас звучал по-церковно-славянски.

Храм, кстати, униатский по происхождению. До меня и после меня в нем просто экспозиция всякого народного промысла. Так что, кроме героя фильма, там только один я и служил. Тоже, как ни странно, о. Александр.

Правда, не совсем "только". После моего ухода, некоторое время там нелегально служили "автокефалисты" из БНАПЦ. Некий Шимбалев, при том тоже о. Александр. С того времени он не только покаялся и примкнул к МП, но и сделал немалую здесь карьеру, возглавляя ныне минский епархиальный отдел по катехизации и религиозному образованию, сам не имеея при этом ни малейшего религиозного образования…. Но это уже, как говорится, другая песня…

Кстати, и остальная часть фильма снималась, говорят, где-то в Беларуси.

Два фильма о войне

Фильмами «про войну» как-то особенно не увлекаюсь. Но вот случилось так, что подряд посмотрел два: сначала белорусский, но запрещенный в Беларуси «Оккупация. Мистерии» и модного ныне «Попа». К тому же в обоих фильмах много схожего и общего. Ну разве что в первой фильме нет попов:) А так и там, и там оккупация, партизаны, полицаи и прочие коллаборанты, и даже немцы на мотоциклах… Комиссар у партизан — и там и там чуть ли не одно лицо… Но тем более разительна разница. Не буду применять в первому фильму затасканное слово «шедевр», но все же… довольно удачная попытка нового и свежего осмысления войны и человека в ней. Второй фильм — добротная сусальная поделка, к тому же, несмотря на «критические» детали, в целом советская. Местами «художественно», но как-то чрезмерно навязчиво. Как будто Фотошоп в динамике:)

+ Забыл написать. Некоторые детали показались в фильме «Поп» довольно сомнительными. Тем более, что одна важная недостоверность там с самого начала — война началась не на День всех святых, а на День русских святых. И там не просто пропустили «русских», потому что о. Александр говорит там какому-то Кирюхе, что он именинник, потому что это и день Кирилла Александрийского. Конечно, в основе фильме какая-то реальная биография, но все как-то не верится, что священника упекли в лагерь, а дети остались сами по себе.

++ Кстати, в первом фильме Западная Беларусь, откуда я родом, а во втором Псково-Печерская Лавра (в конце), которой я многим обязан…

Где можно скачать «Попа»?

А то все говорят, а ДВД я не знаю, где брать… В торрентах что-то тоже пока не нашел…

Когда же он успел там подышать?

Новый премьер Украины освятил кабинет после Тимошенко

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС – Украинский премьер Николай Азаров, прежде чем войти в свой рабочий кабинет, пригласил православного священника из Киево-Печерской лавры для освящения его рабочего кабинета.

«Там было очень тяжело дышать. После освящения дышать стало легче, и я вошел в кабинет», — сказал Н.Азаров.

Кого же услышат? (в продолжение темы о форме и содержании)

Я много тут написал тогда, а потому, видимо, упустил одну мыслишку.

Невольно задаешься вопросом: а как же проникнуть сквозь эту ушедшую от христианства форму, как пробудить интерес к истинному христианскому содержанию?

Священник, если он не какой-то исключительный гений-проповедник, сделать это не в состоянии. Почему — ясно из текста. Священник в понимании такого «религиозного» общества призван только исполнять необходимые обряды (опять же в силу их понимания) и следовать традициям. Выход за пределы очерченного поля вызывает, мягко говоря, недоумение. В уж если против традиции, то… последствия непредсказуемы. Проповедь же терпима только в определенном контексте. Благостные словеса с амвона, ни к чему, в сущности, не обязывающе — это вполне «нормально». А начни проповедовать по-настоящему, не дежурно, да еще и вне богослужения… как это воспримется? В лучшем случае посчитают чудаком, в худшем взбунтуются и потребуют прислать «нормального» священника.

Кого же услышат? Только проповедника-сектанта или, мягче выражаясь, представителя нетрадиционной конфессии. Потом уже , когда появится соответствующая проблематика и дискурс, тогда может услышат и традиционного.

Так что глупо бороться с сектами, они — наще спасение.

О фиксированной территории и фиксированном членстве

Какое-то двойственное чувство вызывает выступление на эту тему одного из представителей нашей церковной верхушки:

«Протоиерей Николай Балашов: Членство в приходах поможет вовлечению мирян в церковную жизнь»

Можно только радоваться хотя бы самому пониманию остроты проблемы:

сегодня священник, как правило, не в силах сказать, сколько у него прихожан, что его прихожане часто не ощущают, что у них есть какое-то слово в решении вопросов жизни прихода, не воспринимают себя в качестве тех, кто несет реальную ответственность за свой приход, – это большой недостаток в нашей церковной жизни.

Конечно, я бы скорее согласился, что это не недостаток, а симптом болезни, но ладно уж.. по нашей-то бедности благо и такое услышать от гражданина начальника. У нас вот в Беларуси даже недостатков не видят, полный расцвет. А уж симптомах и болезнях не заикайся даже. Так вот когда-то и в СССР боролись, боролись с «отдельными недостатками», да вдруг и рухнуло все, оказавшись глубоко прогнившим…

Но вернемся к публикации. Так вот о двойственности этой… Она и в неуверенном тоне автора интервью чувствуется — как-то так все с одной стороны так, с другой стороны эдак….

А все потому, что смешались у него в одну кучу два совершенно разных, а то и противоположных явления. Написаны у него они через запятую, как нечто родственное, если не одно и то же в его понятии:

Думаю, что установление территориальных границ приходов, фиксированное членство в приходах способствовало бы большему вовлечению мирян в церковную жизнь, лучшему осознанию их ответственности за дела прихода.

Но разве это одно и то же: установление границ и фиксированное членство.? Установление границ это что-то из области деления пирога, распределения масс в целях, так сказать, «улучшения обслуживания». Или просто «справедливого» раздкла вотчин и, соответственно, доходов с них. Например, в Западной Беларуси очень даже в обычае это самое установление границ, поскольку церквей там на душу населения настолько много, что порой идет борьба не за деревни даже, а за улицы или части улиц. Вот эти четные, значит, мои, а эти, нечетные, твои. Ну и каим тут боком будет ответственность? Все решают за людей, и их «фиксированное членство» это данность, на которую они не имеют никакого влияния. Разве обслуживание в определенной поликлинике в соответствии с пропиской как-то увеличивает нашк ощущение ответственности за нее? Нисколько. Напротив — усиливает ощущение отчуждения. Я сюда хожу, потому что я здесь живу, но вовсе не потому, что это МОЕ, родное.

Вот и в городе Минске, я знаю, настоятель одного из ведущих соборов уже давно добивается разграничения территорий приходов. При этом ему и в голову не приходит мысль об ответственности прихожан и их более деятельном участии в управлении прихода. Просто в случае такого разграничения можно со спокойной совестью отказать в «обслуживании» «чужого по факту прописки прихожанина»: доход прихода имеет такую структуру, что в нем более значительную роль играет сбор с продаж в свечном кмоске, чем с треб, от которых одна морока. То есть соображения какие-угодно, только не в сторону участия и ответственности.

Так что давате, граждане, не будем путать фиксированную территорию с фиксированным членством. Первое, кстати, даже и не предполагает второго. Ты можешь не только не «фиксировать» своего членства, но и вообще этого самого членства не иметь. Но в потенциале ты «наш», хотя может даже еще и не знаешь об этом.

Фиксированное же членство это принципиально иное. Это свободный выбор, осознанное стремление войти в определенную общину, а община при этом как-то тоже на это реагирует, выставляя определенные условия для такого членства. Пусть даже просто хотя бы знание Символа веры. А там уже община берет ответственность за тебя, а ты, в свою очередь, ощущаешь свое значение, роль и, соответственно, ответственность за приход.

Прот. Николай Балашов сам чувствует слабость территориального принципа, залаваясь таким вопросом:

Еще один вопрос здесь встает: мы являемся свидетелями особенного явления, которое существует преимущественно в крупных городах, когда приходские общины очень часто формируются совсем не по принципу территориальной близости к храму, а либо по привязанности к определенному пастырю, либо по положительному восприятию или неприятию сложившейся атмосферы в приходе, стиля взаимоотношений. Есть более молодежные приходы, есть в Москве приходы, которые можно охарактеризовать, как особенно либеральные или, наоборот, особенно консервативные.

Но в целом он отдает все же предпочтение «территоиальному принципу». И даже сетует:

Сейчас же в церковной практике более или менее соблюдаются границы епархий, редкий священник отважится самовольно священнодействовать в пределах чужой епархии, а вот в пределах чужого прихода, не ставя даже в известность настоятеля, – такие явления нередко встречаются. Это ненормальное положение с точки зрения канонической практики.

А я вот считаю, что такая территориальность не только не актуальна для приходов, но и в отношении епархий — уже каменный век. Что-то такое я уже пробовал сказать несколько лет назад, поэтому просто процитирую:

Здесь для неподзамочного чтения.

Информация о Санкт-Петербургских событиях на портале ЦАРКВА

«Сразу видно — православие!»

На трекере kinozal.tv обнаружил торрент с такой информацией:

Название: 2 Международный конкурс школьников-знатоков православной культуры «Что? Где? Когда?»

Год выпуска: 2009

Жанр: Интеллектуальное шоу

Выпущено: Крымская епархия

Режиссер: Александр Якушечкин

В ролях: Ольга Куцая, Александр Красновид, Марчишак Макарий, Марчишак Яков, Мурашко Мария, Кутняя Екатерина

Качество: DVD

Видео: PAL 4:3 (720×576) VBR

Аудио: Not specified (MPEG1, 2 ch)

Размер: 0.93 ГБ

Продолжительность: 00:30:48

Перевод: Нету

Спору нет, «интеллектуальное шоу» со словом «нету» это сильно. Кто-то там в комментариях написал: «Сразу видно — православие!»

Я уж молчу, что сиды полностью отсутствуют (при том, что раздача новая). тоже, видимо, расчет на чудесный перенос информации:)

Апрель 7th, 2010

Апрель 7th, 2010